|

Barockfagott, ungestempelt

Sammlung Meininger Museen

Die Restaurierung dieses Instruments stellte eine besondere Herausforderung dar: sämtliche Klappen waren im Laufe

der Jahrhunderte abhanden gekommen. Das Fagott sollte anspielbar gemacht werden; es wurde also beschlossen, die

Klappen nachzubauen.

Auch sonst gab es einiges zu tun: Die Zwinge am Abguss fehlte, einige Risse waren zu kleben.

Ein Wulstlager war ausgebrochen und wurde ergänzt:

Von den Klappen waren nur marginale Fragmente erhalten. Über die ungefähre Form der Klappen konnte allerdings die

Holzoberfläche eine Aussage machen:

Zur weiteren Bestimmung der Form mussten vergleichbare Instrumente herangezogen werden.

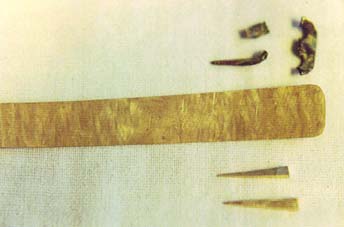

Hier die fertig geschmiedete Klappe; im Hintergrund das Fragment der alten Klappe:

Die neuen Klappen wurden leicht brüniert.

Auch die Federn mussten erneuert werden. Sie wurden aus Messingblech gefertigt, gehämmert, und wieder in ihren Platz am Fuß der Lager eingesteckt:

Am Stiefel war noch ein Stückchen von der Feder aufgenagelt, das Aufschluss über Materialstärke und Befestigungsweise gab:

Von der Stiefelklappe zeugten nur noch 2 Paar Löcher im Holz:

Die Recherche an anderen Instrumenten zeigt, wie sie befestigt gewesen sein könnte:

(Leihgabe eines Tenorzinken im Musikinstrumentenmuseum im Münchner Stadtmuseum. Foto mit freundlicher Genehmigung von Dr. Gunter Joppig.)

Entsprechende Lagerstifte wurden angefertigt:

In vergangener Zeit hatte jemand mit einer Klinge das Polsterleder der montierten Klappe beschnitten, und so die Form des Deckels auf dem Holz verewigt! Dieses wenig löbliche Verfahren hatte einen Vorteil: über Form und Größe des Deckels bestand kein Zweifel. Der Drücker wurde entsprechend vergleichbarer Instrumente gestaltet.

Restauriert 2000 für Schwenk&Seggelke, Bamberg.

|